CINISMO / JUGUETE RABIOSO

Un chicle emocional que uno estira con los dedos sucios

Por Mariano Morales

“Eres demasiado viejo para perderlo, demasiado joven para elegirlo

Y el reloj espera tan pacientemente tu canción

Pasas por un café

Pero no comes cuando has vivido demasiado

Oh, no, no, no

Eres un suicida del rock ‘n’ roll.”

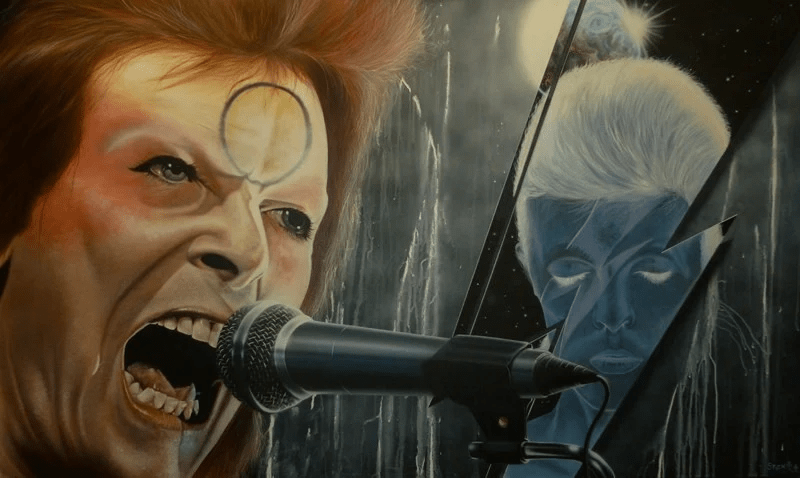

Rock ‘N’ Roll Suicide, David Bowie

Ahora sé que hay despedidas que solo se entienden cuando ya es tarde, cuando el eco llega sin el cuerpo. No había mucho que hacer. Como siempre: llorar para adentro. Me había divorciado hacía poco. Todas mis cosas se habían quedado con mi ex esposa. No tenía casa donde encerrarme a rendir homenaje, ni altar improvisado, ni silencio propio. Aún medio pedo salí a la calle con la idea de curármela o conectar la peda con Bowie a todo volumen. Un ritual torpe, pero ritual al fin. Pero un domingo al mediodía en Cancuncingo el chico no ofrece muchas opciones.

Ya han transcurrido diez años. Diez. Dichos así, en voz baja, no parecen gran cosa, pero pesan como una mochila mojada que nadie se ofrece a cargar. Diez años son una cifra decente para mirar atrás sin nostalgia heroica y sin la esperanza estúpida de encontrar una enseñanza clara. He pasado tanto tiempo distraído que ni cuenta me he dado. Tal vez eso sea el tiempo: un chicle emocional que uno estira con los dedos sucios, creyendo que puede darle forma, guardarlo en la bolsa del pantalón, usarlo después. Un sueño de pendejos. El tiempo no se deja. Se rompe y se pega en el zapato, y uno sigue caminando con ese ruido incómodo, fingiendo que no pasa nada.

Estoy sentado en un consultorio barato, de esos donde el aire huele a desinfectante vencido y a frustración ajena. No me alcanza para más. Nunca me alcanzó para más. La silla rechina cuando me muevo, como si también se quejara de estar aquí. Por la ventana se cuelan las sombras de los árboles, sombras largas, flacas, como huesos mal acomodados. El psicólogo está frente a mí, con cara de haber escuchado todo antes, con esa expresión de paciencia entrenada que no es empatía pero se le parece. Me dice que sería interesante hacer un ejercicio de retrospectiva de los últimos diez años, que nos enfoquemos en lo positivo. Asiento, porque para eso vine, supongo. Porque uno viene a estos lugares a asentir, a pagar por la ilusión de orden.

Trago saliva. Paso la lengua por una muela que me duele desde hace días. El dolor dental es una forma humilde de recordarte que sigues aquí, que el cuerpo todavía reclama atención. Recuerdo que por esos días me había quedado huérfano. Hace diez años me dolían pocas cosas. O dolían igual, pero no me importaban. Podía beber durante días sin que el cuerpo me pasara factura. Ahora todo cobra intereses. El hígado, la espalda, la memoria. Incluso los recuerdos más bonitos vienen con letra chiquita.

El punto medular de mi dolor lo marca una muerte que no fue mía, pero se me quedó incrustada como una astilla que el cuerpo nunca terminó de expulsar: David Bowie. Mi amado Duque Blanco. La entrañable madre trans usurpadora del glam rock (sorry Marc Bolan, thanks Mick Ronson). El ser interplanetario que nos visitó durante sesenta y nueve años y al que no supimos comprender del todo. Cuando murió, algo se desacomodó. No fue el mundo, fui yo. El mundo siguió con su algoritmo, yo me quedé en pausa, viendo cómo se apagaba una estrella que había usado como faro sin saberlo.

Eran días raros. Cancún de noche, Cancún sin postal, sin promesa turística, sin filtro. Mi exploración de la vida nocturna, entre más guarra y salvaje mejor, como si ahí, entre el sudor y la música a destiempo, se pudiera encontrar alguna forma de verdad. Cerveza muy fría, baños pegajosos, luces que no perdonan. Mi amor poliamoroso con una bailarina de table dance que terminó rompiéndome el corazón y la cartera, no necesariamente en ese orden. Pero Bowie siempre estuvo ahí, a todo volumen, sosteniendo la escena, dándome un marco, una estética para el derrumbe. No en vano fue la época del tatuaje fatídico en el pecho: Rock ‘n’ Roll Suicide.

Nací con el espíritu en fuga. Lo sigo creyendo, aunque ahora huyo más lento, cojeando un poco, mirando hacia atrás más de lo que me gustaría admitir.

Recuerdo muy bien ese día. Lo que parecía un domingo cualquiera se llenó de oscuridad, una oscuridad suave, educada, que no gritaba pero se quedaba. Desperté después de un sábado de vorágine cumbianchera en el bar Teresita, un lugar de mala muerte, como me gustan. Noche que se estiró hasta la mañana, cubetas de cerveza vacías, horas de observar la fauna local: albañiles recién pagados, gastándose el sudor en caricias rentadas, bailando cumbias con las ficheras, desquitando la semana. No los juzgo. Yo hacía lo mismo, solo que con pretensiones literarias, creyéndome distinto por ponerle palabras bonitas al mismo cansancio.

Mayor Tom nunca volvió del todo. Yo tampoco. Somos restos de transmisión, ruido bonito en el espectro, una señal que aparece y desaparece según el clima emocional del día. La vida no se entiende, se registra. No fue para vivirla, fue para narrarla después, con menos fe y más cicatrices. Diez años no son una historia: son un archivo corrupto que insisto en abrir.

En esos días soñaba con ser un gran escritor. Me persignaba con el nombre de Cioran y mi ingenuidad todavía creía en las letras como salvación. Inocencia pura. Domingo al mediodía abrí los ojos para leer los mensajes. Muchos. Demasiados. En especial el de Diego, con quien compartía devoción por Bowie. Ahí quedé en shock. Dos días antes escuchábamos Blackstar llenos de felicidad, sin entender nada, pero sin preocuparnos. Jamás pasó por nuestra mente de fans bowiescos que se estaba despidiendo. Nadie se despide así. O eso creíamos. Ahora sé que hay despedidas que solo se entienden cuando ya es tarde, cuando el eco llega sin el cuerpo.

No había mucho que hacer. Como siempre: llorar para adentro. Me había divorciado hacía poco. Todas mis cosas se habían quedado con mi ex esposa. No tenía casa donde encerrarme a rendir homenaje, ni altar improvisado, ni silencio propio. Aún medio pedo salí a la calle con la idea de curármela o conectar la peda con Bowie a todo volumen. Un ritual torpe, pero ritual al fin. Pero un domingo al mediodía en Cancuncingo el chico no ofrece muchas opciones.

Mis pasos me llevaron al bar Las Palomas, cerca de la central de autobuses. Famoso por su clientela de empleados hoteleros, pobres diablos que se sentían millonarios pagando con dólares. Para mi suerte había pocos clientes: gabachos tomando la última cerveza antes de subirse al ADO rumbo al aeropuerto, con la piel roja y la conciencia sucia. Cambié un par de billetes por monedas de cinco y diez. Me adueñé de la rockola como quien toma el control de una nave que ya viene cayendo.

No esperaba perderme en el free jazz hipnótico de ’Tis a Pity She Was a Whore, pero sabía que había Bowie. Hits, lo básico, lo suficiente para no sentirme completamente solo. La primera fue Space Oddity. Mi canción favorita de todos los tiempos. Un milagro habría sido encontrar la versión de Los Hermanos Calatrava. La repetí una y otra vez, parado frente a la rockola, con las meseras mirándome como se mira a alguien que ya se quebró por dentro, pero todavía no se da cuenta.

Me senté en las sillas plásticas de la Coca-Cola, escuchando The Man Who Sold the World, dándome aires de interesante, de introspectivo, de mamón, mientras le daba tragos largos a mi XX Lager ámbar. Tan inocente. Tan pendejo. Tan vivo. Bailé cuando sonó Under Pressure, saqué los pasos prohibidos, el cuerpo todavía obedecía sin reproches. Logré conectar la peda el día que murió David Bowie. Estaba borracho, feliz, jubiloso, y luego no. La melancolía siempre regresa por lo suyo. No descansa. Me acompaña desde mis tiempos terremotos, como una mascota vieja que ya no se va.

Diez años después sigo aquí, en esta silla barata, con la muela doliendo, el cuerpo cansado y las canciones aún girando en la cabeza como un loop maldito. El psicólogo espera algo positivo. Yo solo pienso que sobreviví. Que no es poco. Que tal vez eso también cuenta. Que así lo hubiera querido mi querido David Robert Jones: aquí torre de control al Mayor Tom, aquí torre de control al Mayor EME, confirme si todo se encuentra bien, confirme si su síndrome de Stendhal sigue intacto. Todo estará bien, como Figaro intentando tocar el clítoris del Sol, fallando, pero insistiendo.

El psicólogo me pregunta cómo me siento ahora. No le respondo. En mi cabeza suena un coro lejano, algo entre Ashes to Ashes y una interferencia espacial. No estoy triste ni mejor: estoy suspendido. Empiezo a escribir esto en silencio, línea por línea, como quien traza coordenadas falsas para no volver al mismo punto. Cada palabra es una forma elegante de no contestar, de no sanar, de no cerrar nada.

Mayor Tom nunca volvió del todo. Yo tampoco. Somos restos de transmisión, ruido bonito en el espectro, una señal que aparece y desaparece según el clima emocional del día. La vida no se entiende, se registra. No fue para vivirla, fue para narrarla después, con menos fe y más cicatrices. Diez años no son una historia: son un archivo corrupto que insisto en abrir.

El psicólogo toma notas que no dicen nada. Yo ya estoy lejos, flotando sin nombre, sin edad, sin diagnóstico. Escribir es mi única coartada, la prueba mínima de que algo pasó aquí, aunque no haya servido para salvarme. Pago la sesión. Me levanto. En el reflejo del vidrio no veo a nadie fijo. Solo una silueta en fuga, todavía transmitiendo.

Y mientras haya señal, mientras alguna canción siga girando en la cabeza, supongo que eso basta. No para estar bien. Para no desaparecer del todo.

C

Mariano Morales mejor conocido como EME, es un escritor de servilletas, cronista de las causas pérdidas y poeta del mítico colectivo Escuadrón de la Muerte S.

Deja un comentario