CINISMO / OPINIÓN

La Santísima Trinidad

Por Jonatan Frías

Existe un hilo invisible, pero de acero templado, que une la introspección del escritor con la libertad cinética del motociclista, todo bajo el amparo estimulante de una taza de café. A primera vista, parecen mundos disonantes: el silencio de una biblioteca frente al estruendo de un escape; la quietud del lector frente a la velocidad del pavimento. Sin embargo, estas tres disciplinas —la literatura, el café y las motocicletas— comparten un núcleo común: la búsqueda de la presencia absoluta.

No se puede entender la literatura moderna sin el café. Desde Balzac, que consumía cantidades industriales para sostener sus jornadas de dieciocho horas, hasta las tertulias en el Gijón o el Café de Flore, el grano tostado ha sido el lubricante de las ideas. El café no es solo una bebida: es un rito de transición. Para el escritor, es el puente entre el mundo onírico y la estructura gramatical.

Pero para el motociclista, el café cumple una función distinta, casi religiosa. Es la «parada técnica». No hay ruta que se precie de serlo que no incluya un alto en un café de carretera, donde el calor de la taza calienta las manos entumecidas por el frío. En ese momento, el café actúa como un ancla a la realidad: es el lugar seguro. Después de kilómetros de abstracción mecánica, donde el piloto se funde con la máquina, el café lo devuelve al mundo de los hombres, permitiéndole procesar el paisaje que acaba de devorar.

Si la literatura es el arte de narrar la vida, la motocicleta es el arte de vivir una narrativa. No es casualidad que grandes escritores hayan sucumbido al encanto de las dos ruedas. T.E. Lawrence encontraba en su Brough Superior la única paz posible tras el trauma de la guerra. Para él, la velocidad era una forma de escritura en el espacio.

Cuando uno se sube en moto, la mente entra en un estado que los psicólogos llaman «flujo». Es el mismo estado que alcanza un poeta cuando la métrica surge sin esfuerzo. En la moto, como en el buen estilo literario, la economía es clave. No sobra nada. Cada movimiento del cuerpo, cada cambio de marcha, es una palabra precisa en una frase perfecta. Una curva mal trazada es una errata: un exceso de confianza, un anacronismo.

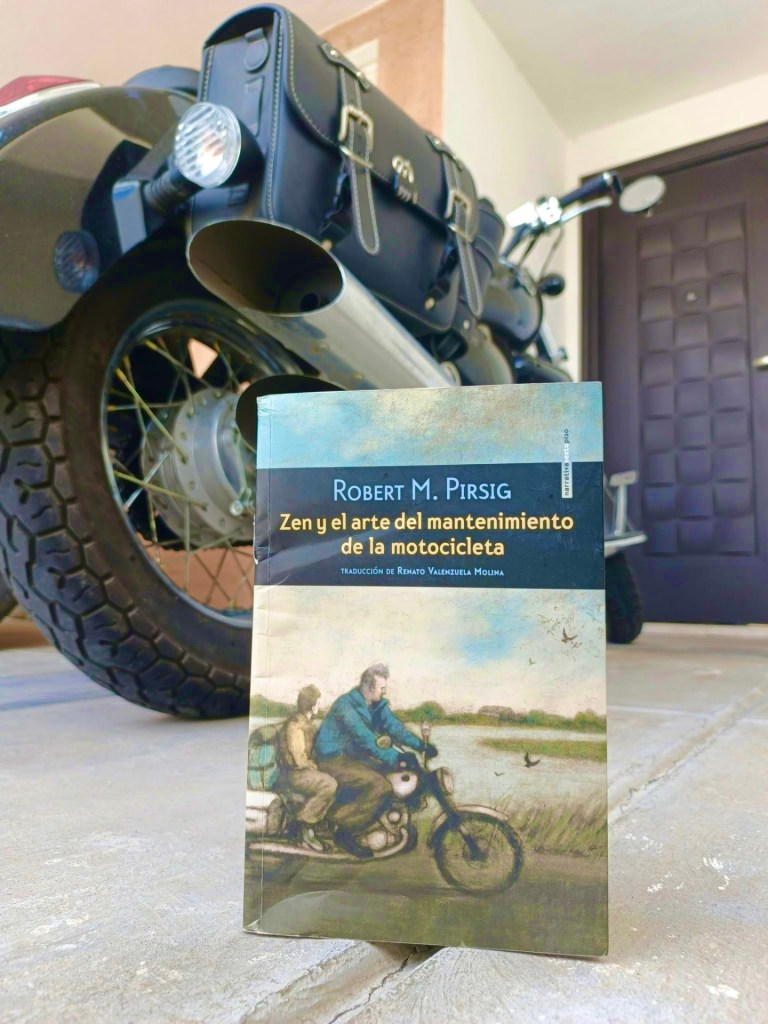

La relación más célebre entre estas disciplinas la encontramos, por supuesto, en Robert M. Pirsig y su obra maestra Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, de la que ya he escrito algunas breves páginas. Pirsig no escribió un manual de mecánica, sino un tratado filosófico sobre la Calidad. Para él, cuidar la moto es una forma de literatura: requiere atención al detalle, paciencia y la capacidad de leer los signos que la máquina nos envía. La moto se convierte en una metáfora del ser y del viaje, en el desarrollo de una trama existencial.

A mediados del siglo XX, en la Inglaterra de los años 50 y 60, nació la cultura Cafe Racer. Jóvenes «Ton-up boys» transformaban sus motos para correr de un café a otro. Aquí, la conexión se vuelve literal. El café era el punto de partida y la meta; la moto, el medio de expresión.

Esta subcultura generó su propia literatura, una narrativa de rebeldía que Hemingway o Kerouac habrían firmado con gusto. De hecho, la Generación Beat tiene mucho de motociclista. La prosa de Kerouac en On the Road tiene el ritmo de un motor bicilíndrico: sincopado, urgente, incansable. Aunque Neal Cassady conducía un Hudson, el espíritu era el de alguien que busca en el horizonte una respuesta que solo se encuentra en el movimiento.

Escribir es un acto solitario. Conducir una motocicleta, también. Incluso cuando se viaja en grupo, dentro del casco hay una soledad inviolable. Es en esa soledad donde el café actúa como el tercer elemento, el observador silencioso.

Al final del día, la literatura, el café y las motocicletas son herramientas de “percepción”. La literatura nos permite ver a través de los ojos de otros. El café agudiza nuestros propios sentidos y la motocicleta nos lanza físicamente al encuentro de la realidad, sin el filtro de una carrocería de cristal y acero.

Muchos escritores-motociclistas encuentran sus mejores ideas no frente al escritorio, sino a 100 km/h, cuando el ruido del viento limpia el ruido mental. Al detenerse en una gasolinera solitaria o en un pueblo perdido, el cuaderno de notas sale de la chamarra de cuero. Es ahí, con el olor a gasolina y café recién hecho, donde la experiencia se convierte en literatura. El calor del motor enfriándose —ese «tic-tic-tic» del metal que se contrae— es el metrónomo perfecto para redactar el primer párrafo de una crónica.

No podemos ignorar la sombra que planea sobre esta relación. La literatura busca la inmortalidad: la motocicleta coquetea con la finitud. Hunter S. Thompson, el padre del periodismo Gonzo, entendía esto mejor que nadie. Su fascinación por los Hells Angels no era solo sociológica: era estética. En la moto, como en la escritura extrema, hay un riesgo real. «La línea es delgada», decía Thompson.

El café es el estimulante que nos mantiene alerta ante ese riesgo. Es la bebida de los vivos que quieren sentirlo todo. En la gran biblioteca del concreto, cada ruta es un capítulo y cada café es un punto y seguido que nos permite tomar aire antes de la siguiente metáfora o la siguiente curva.

Hay caminos recorridos y recurrentes para los amantes de la literatura. Busquedas sin objetos precisos, como “La Ruta de la Generación Beat”. El Trayecto: De Nueva York a San Francisco, cruzando las llanuras de Nebraska. Inspirada en On the Road de Jack Kerouac. Aunque él viajaba principalmente en coche y autobús, la ruta captura la urgencia de «ir a alguna parte». Vesuvio Cafe en San Francisco, justo al lado de la mítica librería City Lights, es el lugar donde los poetas beat se reunían tras largas jornadas de travesía.

Otra ruta admirable sería “La Ruta de Don Quijote”. El Trayecto: Un lazo a través de Castilla-La Mancha (Consuegra, Campo de Criptana, El Toboso). Es la ruta literaria por excelencia. En moto, la inmensidad de la llanura manchega permite entender la locura de Alonso Quijano. Los molinos de viento, vistos desde un casco, siguen pareciendo gigantes. Cualquier plaza mayor en un pueblo de piedra, donde el café se sirve fuerte y el silencio solo lo rompe el viento, emulando la soledad del caballero andante.

Cómo olvidar “El Paso del Stelvio”, 48 curvas cerradas (tornanti) que ascienden hasta los 2,758 metros. Aunque no es una ruta literaria per se, es la «Divina Comedia» de los motociclistas. Es un ascenso del infierno de la ciudad al paraíso de las cumbres. Autores como Ernest Hemingway pasaron tiempo en estas regiones alpinas, capturando en sus cuentos la dureza y belleza del frío. El refugio en la cima del paso: Beber un espresso italiano mientras observas tu moto descansando después de haber conquistado los Alpes es lo más cercano a terminar el capítulo final de una gran novela.

Tanto la literatura como el motociclismo requieren una atención plena. No puedes escribir bien si tu mente está en otra parte y no puedes tomar una curva a alta velocidad si no estás presente en el «aquí y ahora». El café es el testigo que une ambos esfuerzos.

Al final del día, la literatura, el café y las motocicletas son herramientas de “percepción”. La literatura nos permite ver a través de los ojos de otros. El café agudiza nuestros propios sentidos y la motocicleta nos lanza físicamente al encuentro de la realidad, sin el filtro de una carrocería de cristal y acero.

Quien escribe, quien bebe café con calma y quien conduce una moto, está buscando lo mismo: la verdad del momento presente. Ya sea en el aroma de un grano de Etiopía, en la sonoridad de un verso o en el ángulo de inclinación en una carretera de montaña, ahí reside una forma de gracia.

La próxima vez que vean una moto estacionada frente a una cafetería, busquen al dueño. Probablemente tenga un libro en la mesa o una historia quemándole los dedos. Porque, al final, todos somos viajeros intentando ponerle palabras a la vida.

C

Jonatan Frías (1980) es escritor y editor. Ha publicado cuentos y ensayos en antologías y revistas nacionales y extranjeras. Sus recientes libros son Presuntos ensayos para un jueves negro (UAA, 2019), La eternidad del instante (UAA, 2020) y El dilema de los erizos (Fondo Blanco, 2022).

Deja un comentario