CINISMO / JUGUETE RABIOSO

Mal comidas & mal amadas

Por Mariano Morales

“A través de la oscuridad de un futuro pasado

el mago ansía ver

a uno que canta entre dos mundos

«El fuego camina conmigo»”.

David Lynch

Qué hacemos tan temprano & todavía borrachas?, qué andamos haciendo de nuestra vidita nuestra de nosotras?, la misma vidita qué nos anda enseñando a escupitajos que ni eso nos pertenece & no porque seamos posesivas, en realidad todo lo contrario. Con el maquillaje vencido, nuestro gran peinado se encuentra en ruinas, somos la decadencia bañada en Perry Ellis. La vida nos usa como servilleta de cantina, nos exprime y luego nos deja dobladas junto a la rockola apagada. Caminamos torcidas, riéndonos de nada, con la risa hueca, esa que se cae sola cuando nadie la sostiene.

La madrugada es una boca sin dientes, nos mastica lento. Las calles están húmedas, como recién lamidas por algo grande y sin nombre. Buscamos qué tragar para que se nos baje un poco la peda, algo caliente, algo que nos amarre al piso, porque si no comemos sentimos que flotamos, y flotar a estas horas es peligroso. No nos queremos dormir aún, pero tenemos frío, un frío que no viene del aire sino del suelo, de las coladeras que respiran, de los postes que nos miran.

Los señores dicen que no importa, que les tenemos que seguir el coto, qué ya andan entrados. Los señores siempre dicen que no importa. Dicen los señores que ahorita nos dan coca. Dicen que exageramos, que somos dramáticas, que así es la noche. Sus voces suenan como radios mal sintonizados, siempre iguales, siempre lejos, pero mandando. Hoy ni barbacoa encontramos, aún es temprano para tacos, se van a enojar los señores. El enojo de los señores pesa más que el amanecer.

—Vente mana, acá hay una tortería—.

La luz del local parpadea como un ojo enfermo.

—¿De qué vas a querer? ¿Una peruana, una Sabrina, una lambada o una cubana?

Los nombres dan risa, dan miedo. Mujeres convertidas en menú, en antojo, en cosa que se pide con refresco. Yo quiero una de milanesa, digo, pero ya me estoy durmiendo. No me puedo dormir. No me debo dormir. Dormirse es desaparecer poquito, y desaparecer poquito a veces se vuelve definitivo. Me muerdo los labios hasta sangrarme el de abajo, mi labio besucón, mi labio mamador, dice el señor, pero el dolor me mantiene despierta. El sabor metálico me recuerda que sigo aquí. Te tengo que cuidar, mana. Nos tenemos que cuidar como podemos, con las uñas, con la sangre, con la terquedad.

—Qué pedo—.

Ni cuenta me di cuando se me rompieron dos uñas, tan chulas que le habían quedado a la Rosa. Las uñas quedan tiradas en el piso como dientes falsos. Ya ni modo. Lo importante es que no nos durmamos. No debemos hacer enojar a los señores. No debemos convertirnos en nota roja, en número, en eco.

La ciudad empieza a deformarse. Las sombras se alargan de más. Un poste parece un hombre quieto, un hombre quieto parece un poste. Todo se confunde. Las patrullas pasan lento, como si desfilaran, como si no buscaran nada. Los anuncios brillan demasiado, prometen cosas que ya no existen.

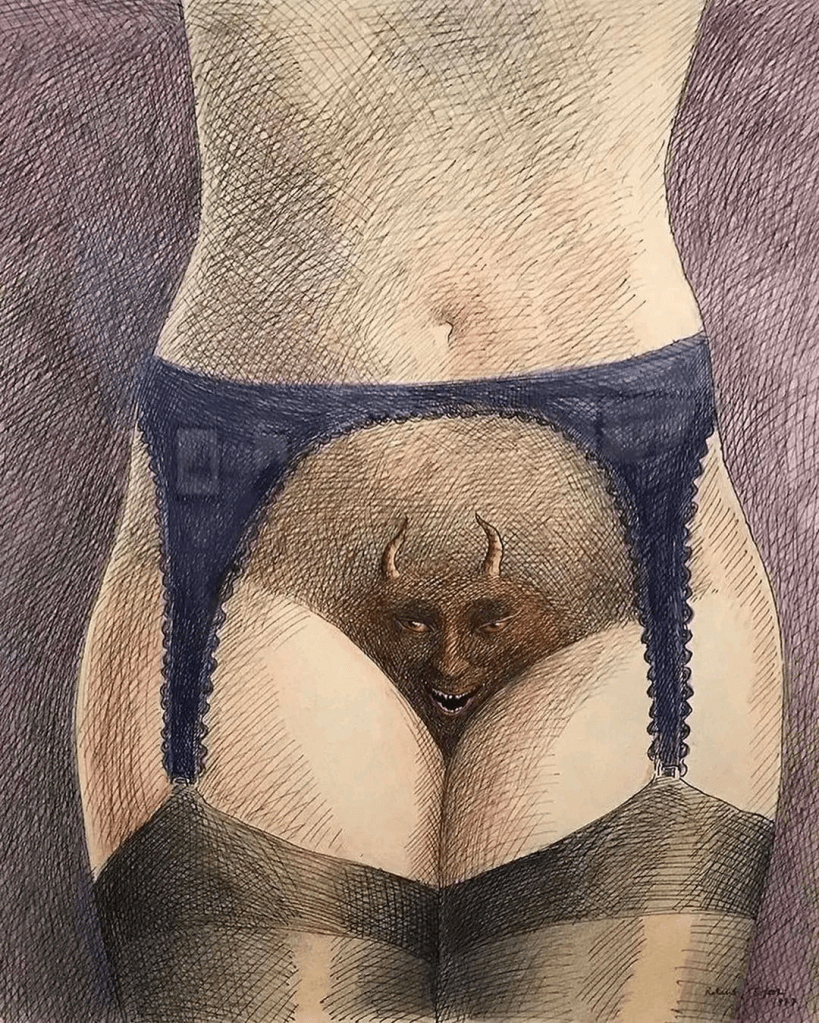

Voy vestida con mi lencería de terciopelo, animal print como una advertencia que nadie lee y mi reflejo en la ventana no soy yo: es otra, más pálida, más quieta, con la boca ligeramente abierta, como si fuera a decir algo importante y nunca lo hiciera. Miro sin ver la carretera, hipnotizada por la línea amarilla que se estira y se estira, una promesa que no lleva a ningún lado, una cicatriz interminable.

Mal comidas & mal amadas, carne tibia para la camionetota sin placas que ronronea como animal enfermo, con los corridos tumbados escupiendo violencia a todo volumen, palabras que no entiendo pero me entienden a mí. Yo solo quiero dormir, aunque sea un poquito, apagarme lo justo para no sentir este zumbido en el pecho, este presentimiento pegajoso. Entro a ese mundo onírico donde las lámparas parpadean sin pedir permiso, como si alguien al fondo del pasillo jugara con el interruptor, marcando el ritmo de una canción pop de los 60s que suena feliz de una forma obscena, demasiado limpia para este paisaje.

Voy vestida con mi lencería de terciopelo, animal print como una advertencia que nadie lee y mi reflejo en la ventana no soy yo: es otra, más pálida, más quieta, con la boca ligeramente abierta, como si fuera a decir algo importante y nunca lo hiciera. Miro sin ver la carretera, hipnotizada por la línea amarilla que se estira y se estira, una promesa que no lleva a ningún lado, una cicatriz interminable. Quisiera seguirla para siempre, perderme en su repetición, creer —aunque sea por inercia— que vamos a estar bien, que todo esto es solo una pesadilla cruel, pero el motor no deja de sonar, la luz vuelve a fallar y en el fondo sé que nadie va a despertar a nadie.

Soy el símbolo, soy la etiqueta pegada con torpeza, soy el nombre mal escrito en una carpeta polvosa, soy la divina providencia bañada de mierda, soy la grasa que baña la milanesa, soy la saliva que da asco bajando por mis ingles. Soy el miedo calladito, educado, el miedo que aprende a no gritar. Soy el frío que baña las armas invisibles, esas que no disparan pero cansan, que no matan de golpe pero empujan.

Somos muchas caminando en una sola. Somos las que llegaron y las que no. Las que se quedaron despiertas y las que cerraron los ojos un segundo de más. La madrugada nos quiere borrar, pero seguimos avanzando, torcidas, juntas, sosteniéndonos del brazo como si eso fuera un conjuro.

—No nos durmamos, mana—.

—Todavía no—.

Pero él todavía se rompe como vidrio. Un segundo mal puesto y todo se viene abajo. El frenazo nos arranca el cuerpo del asiento, los dientes chocan, la lengua sabe a cobre viejo. Alguien grita mi nombre —o quizá soy yo— y el sonido se desarma antes de llegar a ser palabra. El piso llega con una violencia torpe, sin coreografía: rodillas contra grava, hombro contra metal, la cara raspándose como si quisiera borrarse sola.

La madrugada ya no mastica: muerde. Siento el peso encima, no un cuerpo, sino una decisión. Algo que empuja, que insiste, que no escucha. El aire se me va en pedazos cortitos, como si me lo estuvieran cobrando. Trato de levantarme y el cuerpo no responde; se me queda atrás, cansado, traicionero. Pienso —absurdo— en cómo va a doler mañana, y luego recuerdo que no hay mañana para ciertos dolores. Un golpe seco. Luego otro. No hay ritmo, no hay sentido. La violencia no se explica: ocurre. Cada impacto es un hasta aquí, cada ruido un ya fue suficiente que nadie obedece. La cabeza me zumba como poste eléctrico, las luces se vuelven manchas, estrellas sucias. El suelo está frío y áspero; se me mete en la boca, entre los dientes, me raspa la lengua. Trago tierra. Trago noche.

Quiero buscarte, mana. Quiero tocarte aunque sea el brazo, comprobar que seguimos siendo dos. Estiro la mano y agarro nada. Nada caliente. Nada vivo. El pánico ya no corre: se queda quieto, pesado, como un animal muerto sobre el pecho.

Cuando todo se detiene no hay alivio, solo un vacío espeso. El motor vuelve a rugir, impaciente. Alguien escupe cerca. Una risa breve, nerviosa, que se corta sola. Después el ruido se aleja, y con él la posibilidad de que esto tenga testigos a tiempo.

Me quedo mirando un pedazo de cielo entre cables. Está clareando. Siempre clareando demasiado pronto para las que no alcanzamos a llegar. Siento cómo el cuerpo empieza a apagarse por partes: primero las manos, luego las piernas, después la cara. El dolor ya no duele igual, se vuelve remoto, administrativo, como si le estuviera pasando a otra.

—Ahí entiendo—.

—No nos dormimos—.

—Nos cansaron—.

Más tarde vendrán a acomodarnos. A girar el cuerpo. A decir “aquí fue”. A taparnos con una bolsa negra que cruje como si también tuviera miedo. Nos contarán mal, nos escribirán peor. Dirán que fue la noche, que fue el alcohol, que fue andar donde no debíamos. Siempre hay una excusa lista para limpiar la sangre.

Pero no desaparecemos. Nos quedamos pegadas al pavimento, a la grava, al poste, a la coladera que respiraba. Nos quedamos en la rodilla raspada de otra, en el presentimiento de una que decide regresarse a casa, en el insomnio de las que ya no confían en el amanecer.

Somos el golpe que no se olvida.

Somos el cuerpo que pesa incluso después de irse.

Somos la madrugada con las manos sucias.

—No nos dormimos, mana—.

C

Mariano Morales mejor conocido como EME, es un escritor de servilletas, cronista de las causas pérdidas y poeta del mítico colectivo Escuadrón de la Muerte S.

Deja un comentario